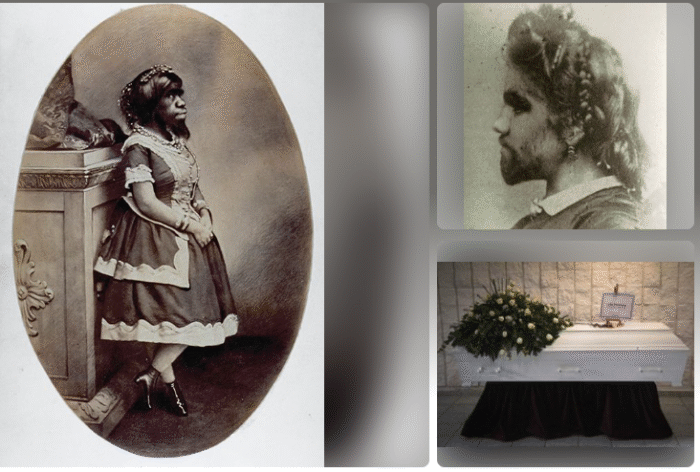

Julia Pastrana était née au Mexique dans l’état du Sinaloa au nord-est du pays, en 1834. Cette indigène souffrait d’une maladie rare appelée hypertrichose, un dérèglement hormonal se manifestant par une très forte pilosité. Julia était aussi de très petite taille ( elle mesurait 1m34 ) et souffrait également d’une déformation du visage qui lui donnait un aspect grimaçant.

« Miss Julia Pastrana ! Y avait‑il quelqu’un pour ignorer ce nom ? », s’exclame le spécialiste allemand du cirque Hermann Otto en 1895, soit trente‑cinq ans après la mort de celle qui fut sans doute, entre 1855 et 1860, l’une des premières stars internationales du monde du spectacle. Surnommée « l’indescriptible », « la femme‑monstre », « la femme‑singe » ou encore « la femme‑ourse » à cause des longs poils noirs et épais qui lui couvraient le visage et une partie du corps.

En dépit du fait que Julia Pastrana sache chanter, danser et parler plusieurs langues, elle fut exibée comme un monstre de foire. Sa vie fut tragique.

Julia Pastrana est née en 1834, et lorsque sa mère découvre l’étrange apparence de l’enfant qu’elle vient de mettre au monde, elle est persuadée d’avoir été frappée par une terrible malédiction et décide de vivre recluse dans une grotte en compagnie de sa fille. Deux ans plus tard, des bergers mexicains les découvrent et choisissent de les conduire dans la ville la plus proche. Malgré son apparence inhabituelle, les locaux ne tardent pas à se prendre d’affection pour la douce Julia, et le gouverneur la recueille et l’élève chez lui. À l’âge de vingt ans, Julia Pastrana décide de quitter la maison du gouverneur et de retourner auprès des siens, dans les montagnes de l’ouest du Mexique. Mais elle n’y arrivera jamais, car, en chemin, elle rencontre un promoteur peu scrupuleux nommé Theodore Lent, qui va changer à jamais son destin.

Lent parvient à convaincre la jeune femme que sa place est sur scène, et lui promet gloire et fortune si cette dernière accepte de le rejoindre. Vers 1850, Julia Pastrana commence à faire parler d’elle aux États-Unis. Bien que cette jeune femme à la pilosité sur-développée sache chanter, danser et parler plusieurs langues, elle est présentée comme « la femme singe du Mexique ». Dans le New York Times, une publicité de clamait qu’elle était « le lien entre l’homme et l’orang-outan ».

Certains pseudo-scientifiques de l’époque victorienne, aux thèses sont basées sur des conceptions et des clichés racistes, défendent vont jusqu’à réaliser de faux certificats affirmant que Pastrana appartient à une nouvelle espèce hybride mi-singe mi-humaine, qui sont placardés dans toutes les villes où elle se produit. Pourtant, Francis Buckland, un spécialiste d’histoire naturelle britannique, écrit qu’elle avait « beaucoup de goût pour la musique et la danse » et qu’elle parlait trois langues. « Très charitable, elle donnait largement aux institutions locales ». Selon les historiens, elle était amoureuse de Lent, qui l’a épousée sans doute pour garder le contrôle sur l’argent qu’elle gagnait.

Julia est également examinée par de véritables hommes de science, parmi lesquels le naturaliste anglais Charles Darwin, qui se rendent rapidement compte que la jeune femme souffre en réalité d’une maladie génétique extrêmement rare. Ce dernier la décrit d’ailleurs comme « une femme à la beauté remarquable dotée d’une barbe épaisse et d’un front hirsute ».

Momifiée

En 1860, Julia donne naissance à un fils, qui a hérité de ses pathologies et meurt peu après, lors d’un voyage à Moscou. Mais Lent n’entend pas perdre son gagne-pain. Il fait embaumer les deux corps par le professeur Sokoloff, ( qui rédigera un compte rendu pour la revue scientifique anglaise The Lancet) de l’université de Moscou et continue sa tournée en exhibant cette fois les momies. Il épouse ensuite en Allemagne une autre femme à barbe, qu’il présente comme la soeur de Pastrana et qui parade à côté des deux momies !

Ensuite, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais la momie passe dans les mains d’un opérateur de fête foraine norvégien. En 1976, des voleurs s’introduisent dans son entrepôt et dérobent les deux momies, que la police retrouve plus tard dans une poubelle. Le corps du bébé est trop abîmé, mais celui de Julia est placé à l’institut de médecine légale à Oslo. Entre temps le gouvernement norvégien avait interdit l’exhibition des momies qui pertura tout de même pendant un siècle après le décès de Julia.

Finalement enterrée au Mexique

Julia a fait couler beaucoup d’encre jusqu’au XXI e siècle. Toutefois, La toute première publication consacrée à Julia Pastrana est très probablement un opuscule de 47 pages, imprimé à Saint‑Pétersbourg en 1858, sans nom d’auteur ni d’éditeur, à l’occasion de l’arrivée en Russie de la jeune femme et de Theodore Lent. La brochure, au contenu particulièrement hétéroclite, s’ouvre sur des extraits d’articles issus d’une dizaine de revues et journaux anglais, du Morning Post au Lloyd’s Weekly London Newspaper, en passant par le Sunday Times, le Theatrical Observer ou même le très spécialisé et très scientifique Lancet. « Ces articles, parus en été 1857 et traduits de l’anglais en russe pour la brochure, constituent un appendice introductif qui donne le ton à l’ensemble et offre à Julia Pastrana l’aura d’une reconnaissance internationale », selon Les Cahiers du Monde Russe (2016).

En 2003, est montée au Texas une pièce qui raconte la vie de Julia Pastrana. L’artiste Laura Barbata, qui est née dans la même région du Mexique, est touchée par cette histoire et décide de lui offrir un enterrement décent. Elle est soutenue par des personnalités mexicaines. L’université d’Oslo qui avait finalement récupéré le corps momifié de Julia le rendit au Mexique.

Finalement, en 2013, Julia Pastrana est enterrée dans un cercueil blanc recouvert de roses. Pour Jonathan Fielding, producteur d’une pièce sur la triste vie de la femme-singe, « son histoire reste tragique, mais au moins a-t-elle désormais une fin convenable ».

« Devica Julija Postrana 23 let i zamečatel´nejšij iz ženihov ee Rožerom Barkom 53 let », [Mademoiselle Julia Postrana [sic !] 23 ans et le plus remarquable de ses prétendants Roger Bark 53 ans]