Le centre Tiputini de recherche sur la biodiversité, enfoui dans les profondeurs de l’Amazonie équatorienne, est étonnamment isolé : une minuscule dispersion de cabanes de recherche sur 1,7 million d’hectares de forêt vierge. Pour les scientifiques, il s’agit de l’endroit le plus proche possible de l’observation de la faune et de la flore de la forêt tropicale, dans un monde préservé de l’industrie humaine.

Certaines espèces ont tout simplement disparu

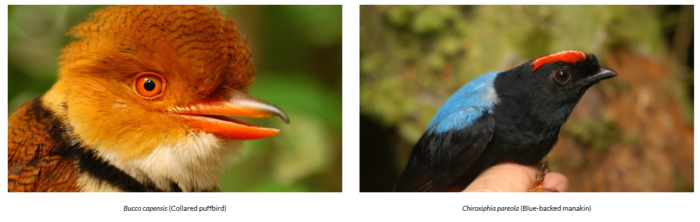

Presque chaque année depuis son arrivée en 2000, l’écologiste John G Blake est venu compter les oiseaux. Levé avant le soleil, il notait la densité et la variété du chœur de l’aube. Et quelques jours par an, lui et d’autres chercheurs installaient d’immenses filets « brumisateurs » qui capturaient les oiseaux volants dans leur trame, où ils étaient comptés, démêlés et libérés.

Pendant des années, ces comptages ont permis de saisir les fluctuations annuelles des oiseaux ; il y avait de bonnes et de mauvaises années, des saisons où les nids étaient perturbés par des tempêtes et d’autres où ils étaient en plein essor. Mais vers 2012, Blake et ses collaborateurs ont pu constater que quelque chose était en train de changer. Les oiseaux mouraient : non pas en masse d’un seul coup, comme s’il s’agissait d’un fléau, mais génération par génération. Les fluctuations annuelles qu’il avait passé une décennie à enregistrer cessaient lentement de progresser, la ligne de tendance se transformant en une pente descendante inflexible. En 2022, leur nombre avait presque diminué de moitié. Blake n’avait pas besoin du graphique pour savoir que quelque chose n’allait pas ; lorsqu’il s’est levé pour écouter le chœur de l’aube, il a pu constater qu’il était en sourdine. Des chants manquaient à l’appel. Certaines espèces ont tout simplement disparu.

« Je n’ai pas entendu parler de certaines d’entre elles depuis plusieurs années », explique-t-il, « Il y a certainement des espèces qui, pour une raison ou une autre, ne semblent plus être là ».

Changement climatique en cause

En Amérique du Nord et en Europe, les scientifiques avertissent depuis longtemps que le nombre d’oiseaux diminue, mais cela s’explique principalement par leur contact avec l’homme. À mesure que les villes et les exploitations agricoles s’étendent, les forêts environnantes se morcellent, les habitats des animaux se réduisent, la pollution contamine les rivières, les pesticides et les engrais tuent les insectes. Tiputini, cependant, est l’une des rares régions de la planète à ne pas subir directement ces pressions : pas de fermes à proximité, pas d’usines polluantes, pas de bûcherons qui empiètent sur le territoire, pas de routes. Pourtant, les oiseaux meurent. Sur d’autres sites isolés dans le monde, les scientifiques ont commencé à observer des tendances similaires. Au Brésil, le Biological Dynamics of Forest Fragments Project (BDFFP) est une étude écologique menée au cœur de la forêt amazonienne primaire, inaccessible par la route. Ces régions abritent certaines des plus anciennes forêts vivantes de la planète. En Amazonie, « nous avons des poches de forêts stables depuis des millions d’années », explique l’écologiste Jared Wolfe, l’un des chercheurs du projet.

Mais en 2020, lorsque les chercheurs ont comparé le nombre d’oiseaux avec celui des années 1980, ils ont trouvé un certain nombre d’espèces en profond déclin. Sur un autre site au Panama, des scientifiques travaillant dans une zone de 22 000 hectares de forêt intacte avaient recueilli des données sur les oiseaux depuis le milieu des années 1970. En 2020, leur nombre s’était effondré : 70 % des espèces avaient décliné, la plupart gravement ; 88 % avaient perdu plus de la moitié de leur population.

Depuis des décennies, les scientifiques tentent de comprendre ce qui se passe, en vain. Mais cette semaine, Wolfe et ses collaborateurs ont publié de nouveaux travaux établissant un lien direct entre la hausse des températures et le déclin des oiseaux. Leur recherche, publiée dans Science Advances, a suivi les oiseaux vivant dans le sous-étage de la forêt au BDFFP par rapport à des données climatiques détaillées. Ils ont constaté que des saisons sèches plus rigoureuses réduisaient de manière significative la survie de 83 % des espèces. Une augmentation de 1°C de la température pendant la saison sèche réduirait la survie moyenne des oiseaux de 63 %.

Le site du centre de recherche Tiputini >